新闻动态

- 发布日期:2025-04-12 12:06 点击次数:153

今年正值中印建交75周年之际,但中印两国关系缓和的信号从去年年底双方在边境结束对峙、开始脱离结束就已经很清晰了。作为亚洲大陆上两个最古老的文明体与最活跃的新兴经济体,中国与印度的关系始终交织着历史记忆、现实利益与未来野心的多重张力。两国总人口约占全球三分之一,经济总量之和接近30万亿美元,军事预算合计超过3000亿美元,文化影响力辐射数十亿人口。这种体量决定了中印互动的每一个涟漪都可能演变为区域乃至全球格局的震动波。在全球化退潮与地缘政治裂变的背景下,站在历史新阶段的十字路口,双方如何在未来的竞争与合作之间找到平衡点,不仅关乎地区和平安宁,更将深刻影响当前及今后的国际秩序。

政治博弈:多极世界中的战略对冲

中印建交75周年纪念活动

中印政治关系的复杂性,源于两国在地缘战略定位上的结构性矛盾。中国将南亚视为“一带一路”倡议的关键枢纽,而印度则视印度洋为“命运之海”、视南亚为印度“后花园”,对任何域外力量的介入保持警惕。

喜马拉雅山脉的雪峰见证了中印政治关系的复杂性,这种复杂性远超地理概念的简单分野。印度总理莫迪“战略自主”外交理念的深化,与中国“东升西降”全球叙事之间的张力,构成了两国政治互动的底色。印度对“一带一路”倡议始终保持着警惕,尤其对穿越巴控克什米尔的中巴经济走廊耿耿于怀,这种焦虑在印度加入美日澳“四方安全对话”(QUAD)后愈发凸显。而中国在印度洋沿岸的珍珠链战略,从缅甸皎漂港(Kyaukpyu Harbor)到斯里兰卡汉班托塔港的布局,都被印度视为对其传统势力范围的侵蚀。

四方安全对话机制

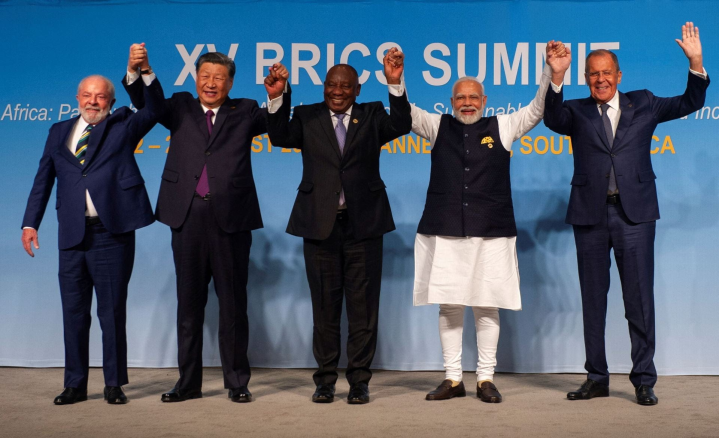

但是,在中印地缘对抗的阴云中仍透出几缕合作的阳光。在气候变化、能源安全等全球性议题上,两国在金砖国家机制内的协调愈发频繁。2023年金砖国家扩容,吸纳埃塞俄比亚、伊朗等新成员后,这个原本被西方视为松散论坛的组织,正日益显现出重塑国际秩序的能量。中印都清楚,在改革国际货币基金组织投票权、推动数字货币规则制定等领域,它们联合的声音比单打独斗更具分量。但这种合作始终戴着镣铐——印度始终警惕被贴上“反西方”标签,其在上海合作组织中的表现就充分体现了这种矛盾心态:既想获取亚洲安全合作红利,又不愿成为中俄战略的附庸。

金砖国家扩员

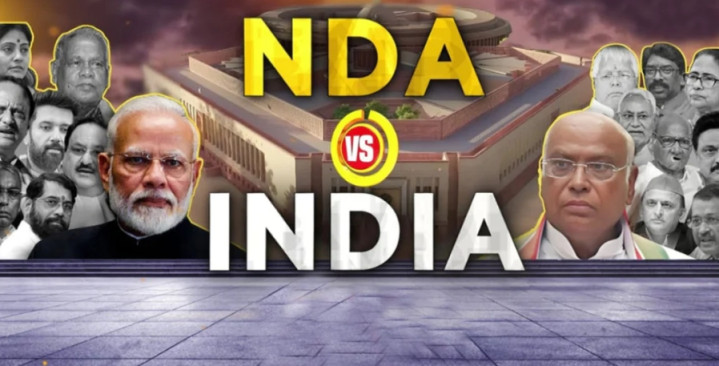

未来五年,这种“斗而不破”的态势可能持续。莫迪虽然在2024年大选中获胜,得以继续执政,但印度人民党一家独大的局面已被打破,印度国内反对党势力逐步增强,全国民主联盟(National Democratic Alliance)内其他小党派的重要性也在逐步显现,莫迪政府已清晰的认识到:单纯靠印度教民族主义的热情,并不能让民众日渐亏空的钱包鼓起来,也不足以填饱民众的辘辘饥肠。因此,面对内外形势的急速转变,其对华外交政策的延续性也已出现了明显拐点,莫迪政府需要更加谨慎的在QUAD与金砖之间保持精妙的平衡。

全国民主联盟与其他党派的大选之战

而中国仍将贯彻“一带一路”战略,通过深化与孟加拉国、尼泊尔的互联互通,与周边国家编织更紧密的经济网络。值得关注的是,随着斯里兰卡政府破产、缅甸政局动荡和巴基斯坦经济危机加剧,中印在南亚次大陆的代理人竞争可能升级,这种间接博弈将成为检验两国政治智慧的试金石。

经济纠缠:共生与脱钩的悖论

中印经济关系的吊诡之处在于:当政治寒流袭来时,经贸往来却展现出惊人的韧性。2023年双边贸易额突破1360亿美元,中国连续14年稳居印度最大贸易逆差来源国。印度制药企业70%的活性成分依赖中国供应,智能手机市场80%的零件来自长江三角洲的工厂。这种深度捆绑让政客高喊的“经济脱钩”口号显得愈发苍白无力,但水面下的暗流正在改变两国经济互动的本质。

在莫迪政府“自力更生的印度”政策推动下,电子制造、太阳能设备等领域正上演着“去中国化”实验。生产挂钩激励计划(PLI)已吸引三星、富士康等企业在印度建立替代中国的生产基地,塔塔集团收购纬创资通印度工厂更是被视为里程碑事件。但现实往往比理想骨感——富士康将约3000亿的产能从中国转移至印度后,因为税务审查、劳动力素质、能源供应、基础设施、工人罢工等原因遭受当头一棒;印度本土光伏制造商至今无法突破多晶硅提纯技术瓶颈,中国企业在全球太阳能供应链中仍掌握着72%的多晶硅和64%的硅片产能。这种“选择性脱钩”可能在未来五年催生奇特的经济景观:印度本土制造业高不成低不就、高端制造业领域壁垒高筑,但基础原料和中间产品的对华依赖有增无减。

数字经济的竞技场则上演着更具戏剧性的故事。TikTok、Shein等中国应用在印度遭遇封杀后,本土平台Meesho、Flipkart迅速填补空白,但中国资本正通过新加坡、阿联酋的壳公司悄然回流控制印度数字经济市场。这种“数字游击战”折射出新经济时代的博弈规则:当数据成为新石油,地缘政治的防火墙永远追不上资本流动的速度。值得期待的是,两国在跨境支付领域的突破可能成为破局点——人民币-卢比直接结算机制若能扩大试点,不仅将削弱美元霸权,还可能催生新的金融合作范式。

文化交融:文明对话的困局与生机

恒河与长江孕育的古老智慧,本应成为连接两大文明的桥梁,但当代中印文化交往却陷入“官方冷、民间热”的怪圈。印度教育部2021年全面叫停孔子学院运作,中国影院里的宝莱坞电影数量从年均20部锐减至个位数,这些政治决策的寒蝉效应正在持续加深两国文化隔阂。但有趣的是,TikTok禁令未能阻止印度青年通过VPN追逐中国网红,瑜伽馆在中国城市的蓬勃发展与中医在印度阿育吠陀诊所的跨界融合,暗示着文明对话的草根力量。

佛教遗产正在成为破冰的特殊媒介。那烂陀寺重建项目的持续推进,少林寺与印度武术学院的交流计划,都在尝试用共同的历史记忆缝合现实政治的裂痕。在学术领域,清华大学与印度理工学院联合开展的人工智能伦理研究,上海社科院与观察家研究基金会(ORF)的气候政策对话,为知识精英提供了超越意识形态的对话空间。未来五年,这些“非政治化”的文化纽带可能孕育出意想不到的突破,特别是在全球青年群体中——Z世代对文化符号的消费甩掉了历史包袱,更多基于纯粹的兴趣连接。

语言教育的微妙变化也值得关注。印度中文学习者数量在过去五年增长了三倍,达到6万人规模,而中国高校的印地语专业从冷门学科逐渐走向标准化、专业化建设之路。这种双向的语言渗透虽未形成洪流,但涓涓细流终将冲刷出增进两国理解互信的新通道,积沙为石终将搭建起两国文化交流的恢弘桥梁。当更多中国年轻人通过《摩诃婆罗多》了解印度哲学,更多印度学生通过《三体》接触中国科幻,文化误读的坚冰或许终会悄然消融。

印度理工学院

清华园

民间往来:被压抑的交流渴望

疫情时代的中断与政治紧张的双重打击,使中印民间交流跌入近二十年来的低谷。2019年两国人员往来曾达150万人次,2023年这个数字尚未恢复至半数。但压抑的需求正在寻找新的出口:印度来华进修的医学生不减反增、参加中国国际进口博览会的货商人数逆势增长、中国跨境电商平台上“克什米尔羊绒围巾”搜索量不断飙升,都暗示着民间交往的顽强生命力。

教育交流的转型尤为显著。虽然政府奖学金名额缩减,但印度学生通过自费途径赴华学习理工科的人数保持稳定,中国高校在“双一流”建设中增设的南亚研究项目,正吸引着新一代印度学者。在商业领域,尽管官方投资受阻,但中国风投通过新加坡基金向印度初创企业注资的规模在2022年达到28亿美元,涉及金融科技、绿色能源等前沿领域。这种“曲线交流”模式可能在未来五年成为新常态,资本的逐利性终将找到绕过政治壁垒的路径。

旅游业的复苏将成为重要观察窗口。若中印在2024-2025年逐步放宽签证限制,被压抑的旅行需求可能呈现报复性增长。西藏冈仁波齐峰对印度教徒的宗教吸引力,云南傣族文化与印度东北部的文化亲缘性,都可能成为特色文旅的新增长点。但潜在风险同样存在——任何边境摩擦事件都可能瞬间冻结刚刚回暖的民间热情,这种脆弱性提醒我们:民众的情感连接需要政治智慧的呵护。

双方再次站上了历史的新十字路口

站在历史新阶段的门槛上眺望,中印关系的迷雾中闪烁着若干关键路标:美国印太战略的进攻性是否会迫使印度选边站队?中国经济增长放缓是否会改变其对南亚的经济布局?莫迪政府的民族主义叙事与中国的“战狼外交”会否发生危险共振?每一个变量都可能将两国关系引向截然不同的方向。但总体而言,未来五年,中印关系将延续“竞合并存”的基调:边境管控机制趋于成熟,经济合作受非经济因素制约,军事互信建设滞后于技术竞赛,文化交往呈现“官冷民热”特征。双方能否超越“安全困境”,取决于三大条件:一是美国印太战略的进攻性强度;二是印度国内经济增长对华依赖度;三是全球南方国家集体崛起带来的合作动能。历史经验表明,两个相邻大国的崛起必然伴随摩擦,但文明韧性也为冲突设置了天花板。